親や高齢の家族が一人暮らしをしていると、日々の安否が心配になるものです。もしもの時に気づけなかったら──そんな不安を解消する手段として、安否確認サービスの活用が注目されています。

本記事では、さまざまなサービスの特徴や選び方、導入までの流れをわかりやすくご紹介。安心を届けたいすべてのご家族に、ぜひ知っておいてほしい内容です。

高齢者の安否確認が必要とされる背景

近年、高齢化の進行とともに、一人暮らしをする高齢者の数が増加しています。内閣府の発表によると、65歳以上の単身世帯は年々増加しており、今や社会全体の問題となりつつあります。特に都市部では、家族と離れて暮らすケースが多く、日常的な安否の確認が難しい状況が目立ちます。

高齢者の安否を遠隔で見守るニーズが急激に高まっています。 突然の体調不良や転倒、災害など、もしものときに誰にも気づかれずに時間が過ぎてしまうリスクは深刻です。安否確認サービスは、そうした「見えない不安」を埋める手段として、多くの家庭で注目されています。

一人暮らし高齢者の現状と社会問題

日本では高齢者の5人に1人が一人暮らしをしているとされ、今後さらに増えると見込まれています。一人で暮らすこと自体は本人の希望であることも多いですが、社会的孤立や緊急時の対応に不安があるのも事実です。

例えば、体調を崩しても自力で連絡ができない、誰にも発見されずに数日が経過するといった事例も報告されています。こうした状況は、本人の命にかかわる問題であると同時に、地域や社会全体にとっても大きな課題です。自治体による見守り制度の導入も進んでいますが、民間の安否確認サービスの役割もますます重要になっています。

家族が感じる不安や課題とは

親が高齢になり、遠方で一人暮らしをしている場合、家族が抱える最大の悩みは「もしもの時に気づけない」ことです。 特に仕事や子育てで忙しい世代にとって、毎日の連絡や確認を習慣化するのは難しく、罪悪感や心配が積み重なることもあります。

また、親自身が「迷惑をかけたくない」と感じ、体調の異変を隠すケースも少なくありません。こうしたコミュニケーションのギャップが、不安の根本原因となっているのです。 安否確認サービスは、第三者の仕組みとして家族に代わり日々の確認を行い、心理的な負担の軽減にもつながります。

高齢者向け安否確認サービスの種類

高齢者の安否確認サービスと一口に言っても、実はさまざまな種類があります。それぞれのサービスは、確認の方法や対象者の生活スタイルに応じて異なる特徴を持っています。大切なのは、本人の生活環境やご家族の状況に合った方法を選ぶことです。ここでは主な3つのサービス形態をご紹介します。

電話やメールによる確認サービス

もっともシンプルで手軽なのが、電話やメールを用いた安否確認サービスです。あらかじめ設定された時間に、自動音声やスタッフが電話をかけて様子を伺う仕組みになっています。高齢者自身が「大丈夫」と応答すれば確認完了、不在や異常な応答があった場合には家族に連絡が入る流れです。

また、メールやアプリで通知を受け取れるサービスもあり、日々の安心感が得られます。スマートフォンに慣れている高齢者であれば、応答もスムーズです。ただし、通話や返信ができない状況では機能しづらいため、補助的な役割と考えるのが良いでしょう。

センサーやカメラを使った見守り

次に注目されているのが、IoT機器を活用した見守りサービスです。人感センサーやドアの開閉、電気の使用状況などを検知し、自動的に異常を察知します。最近では、冷蔵庫の開け閉めで生活リズムをチェックするようなユニークなサービスも登場しています。

映像を確認できるカメラ付きのタイプもあり、離れて暮らす家族がリアルタイムで状況を把握できるのも安心材料のひとつです。ただし、プライバシーへの配慮が必要であり、事前に本人としっかり話し合って導入することが大切です。

訪問型サービスの特徴とメリット

最も人の温かみを感じられるのが、スタッフによる訪問型の見守りサービスです。定期的に自宅を訪問し、直接顔を見て安否を確認するため、精神的な支えにもなります。特に認知症の方や、体調の変化がわかりにくい方に適した方法です。

郵便局員や地域の協力団体が行うこともあり、自治体が支援するケースも増えています。訪問時には生活状況の確認や簡単な会話を通じて、社会的孤立の防止にもつながります。ただし、他の方法に比べてコストや手間がかかるため、必要に応じて併用するのがおすすめです。

おすすめの安否確認サービス

どの安否確認サービスを選べばよいか迷っている方のために、料金・機能・操作性・サポート体制など多角的な視点から厳選したサービスをご紹介します。選定の基準は「信頼性」「コスト」「導入のしやすさ」。高齢者の生活スタイルや家族との距離感に合ったサービスを選ぶことが、後悔しない選択の第一歩です。ここでは、幅広いニーズに対応できるバランスの取れたサービスを中心に取り上げます。

-202504.webp) セコム・ホームセキュリティ(親の見守りプラン) |  アイシル |  みまもり電池 |  ifまもる君 | -202504.webp) 郵便局のみまもりサービス |  らいふコール |  いまイルモ |  エンリッチ 安否通知サービス | |

| 特徴 | 24時間365日、安心実働見守り | 認知症の兆候、早期発見見守り | いつも通りを、そっと見守る電池 | 操作不要、生活見守る安心センサー | 手渡し安心、郵便局員の訪問見守り | 自動電話、安価に見守る、やさしい声 | カメラなし、そっと見守る生活リズム | LINEで簡単、そっと見守る安否通知 |

| 詳細 | ≫公式サイト | ≫公式サイト | ≫Amazon ≫楽天市場 ≫Yahoo | ≫公式サイト | ≫公式サイト | ≫公式サイト | ≫公式サイト | ≫公式サイト |

セコム・ホームセキュリティ(親の見守りプラン)

-202504.webp)

業界最大手のセコムが提供する「親の見守りプラン」は、離れて暮らす高齢の親御さまを24時間365日体制で見守る安心のサービスです。救急通報や動きの異常を検知するセンサー、火災や侵入対策まで網羅された仕組みで、もしものときにすぐ駆けつける実働型の見守りが魅力です。

5つの安心機能で生活をサポート

救急通報ボタン、安否確認、火災・侵入センサー、不安時の非常ボタンなど、さまざまな状況に対応。親御さまの安心はもちろん、ご家族にも心強い見守りを実現します。

専用アプリでリアルタイムに見守り

セコムのアプリ「いつでもみまもり」を使えば、外出・在宅の状況や生活リズムの把握が可能。遠方にいても親の様子をそっと見守ることができ、安心感が広がります。

導入から設置まで、専門スタッフがしっかり対応

ご家族との相談にはセコムスタッフが同席することも可能で、デモ機器による体験や丁寧な操作説明を通して、導入前の不安を解消。高齢者にも使いやすい設計です。

こんな人におすすめ

- 一人暮らしの親の体調や生活が心配な方

- 緊急時にすぐ対応してもらえるサービスを探している方

- 防犯・火災・健康管理まで一括で任せたい方

セコムの「親の見守りプラン」は、万全の体制と信頼のブランド力で、高齢の親御さまの安全と、ご家族の安心な毎日を支えます。

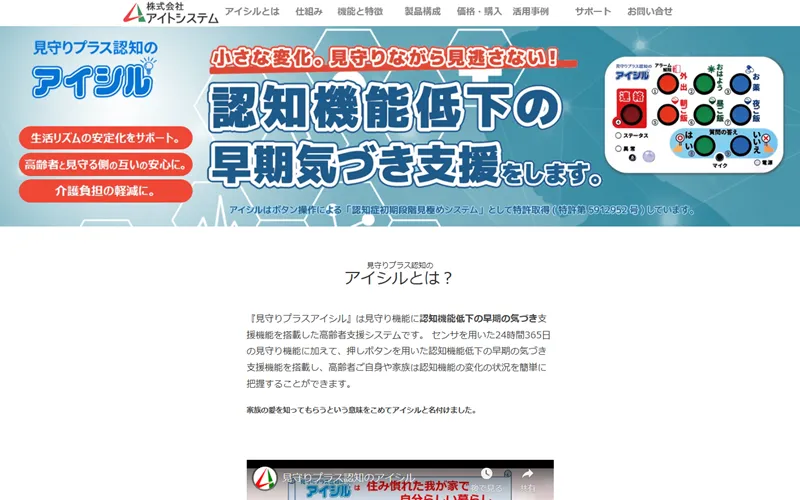

アイシル

「アイシル」は、見守り機能に加えて認知機能の低下を早期に察知できる、次世代型の高齢者支援システムです。24時間365日のセンサー見守りに加え、生活リズムの変化をボタン操作で記録・分析し、わずかな異変も家族や支援者が確認できます。クラウド連携により、スマートフォンからも状況をいつでも確認可能。心と体の両面から高齢者を支える、新しい見守りの形です。

認知機能低下の“気づき”を支援する最新機能

日々の生活の中でボタン操作を習慣づけることで、行動パターンの変化を検出。過去との比較をグラフで確認でき、わずかな認知機能の低下も見逃しません。家族や介護者に通知されるため、早めの対応が可能です。

体調と生活をサポートする安心の多機能設計

服薬・食事の管理、体操や脳トレの声かけ機能、高温環境への注意喚起など、日々の暮らしを守る機能が満載。室温が高くなれば自動で冷房を促すなど、高齢者の“暮らしやすさ”に細やかに配慮しています。

クラウド連携で、家族の安心を365日サポート

スマートフォンやパソコンから、クラウドを通じていつでも状況を確認可能。LINE通知にも対応し、離れていても「今」を見守れます。月額1,980円、初期費用19,800円とコストも現実的で導入しやすい点も魅力です。

こんな人におすすめ

- 一人暮らしの高齢者を見守りたい方

- 認知機能の低下に早く気づきたい方

- 遠く離れた家族の生活を日々確認したい方

「もしもの前に気づける」安心を届けるアイシル。認知機能の変化や生活の異常をそっと知らせてくれるこのサービスは、あなたと大切な人の絆を支えてくれる存在になるでしょう。

みまもり電池

「みまもり電池」は、単三電池型のIoTデバイスを家電に入れるだけで、高齢者の日常の行動を見守ることができるユニークなサービスです。テレビのリモコンや照明など、いつもの家電を使うだけで使用状況を検知し、専用アプリを通じて家族に通知。負担をかけずに「いつも通り」が続いているかをそっと確認できます。

いつもの家電が見守りツールに変身

特別な機器や工事は不要。普段使っているリモコンや照明などに電池を入れるだけで、生活リズムの変化を把握できます。本人に意識させずに見守れるのが最大の特徴です。

アプリで共有、家族の安心をつなぐ仕組み

スマホ専用アプリでは、生活パターンのグラフ化や異変のアラート設定が可能。最大5名までの家族と情報を共有できるため、誰かが気づいて対応できる体制が整います。

リーズナブルな価格で導入も簡単

本体は税込3,278円、月額利用料は1,078円と導入しやすい料金設定。最大6本まで電池を登録できるので、複数の家電で柔軟に見守りが可能です。設定も簡単で、届いたらすぐに始められます。

こんな人におすすめ

- 機械操作が苦手な高齢者を見守りたい方

- いつもの生活リズムから異変に気づきたい方

- 無理なく自然な形で見守りを始めたい方

みまもり電池は、“そっと見守る”という発想から生まれた、やさしく頼れる家族支援ツール。毎日を変えずに、安心だけをプラスできる新しい形の見守りサービスです。

ifまもる君

「ifまもる君」は、高齢者の自宅に設置した人感センサーで生活の様子を24時間見守る安否確認システムです。センサーが10分ごとの動きをクラウドに送信し、異変があれば自動で家族や関係者に通知。見守られる本人の操作は一切不要で、安心をそっと支える仕組みです。

押さなくても“わかる”安心設計

従来の押しボタン式と異なり、高齢者が何もしなくても生活の変化に気づけるのが最大の特徴。設定した時間内に反応がなければ自動的に通知が届くため、早期対応が可能です。

見守る側もスマホで簡単モニター

スマートフォンやパソコンで反応状況をグラフやヒートマップで確認可能。一日・20日間の動きの変化をビジュアルで把握できるため、日々の変化にも気づきやすくなっています。

工事不要で簡単設置、賃貸でもOK

小型・軽量のセンサーをピンで固定するだけ。3G回線利用でネットも固定電話も不要、月額3,000円というシンプルな料金体系も魅力です。無料お試しキャンペーンも実施中です。

こんな人におすすめ

- 高齢の親が押しボタン操作に不安がある方

- 普段の生活リズムを見守りたい方

- 賃貸住宅で見守りサービスを導入したい方

「もっと早く気づけたら…」を叶えるifまもる君は、そっと寄り添う見守りのパートナー。孤独死防止や在宅支援にも活用できる、時代に合った安心のシステムです。

郵便局のみまもりサービス

-202504.webp)

「郵便局のみまもりサービス」は、郵便局員が月に1回ご自宅を訪問し、直接対話と観察を通じて生活の変化を見守る高齢者向けの訪問型見守りサービスです。顔色や会話の内容、部屋の様子など、機械では把握できない「人の目による安心感」を提供します。

訪問+報告で、見える安心を届ける

訪問時には写真付きの報告書を作成し、ご家族などの指定先へメールで送信。生活の変化や些細な気づきを「言葉と写真」で伝えることで、離れて暮らす家族も安心できます。

みまもりでんわや駆けつけオプションも

毎日電話で体調確認をする「みまもりでんわ」や、セコム・ALSOKによる緊急駆けつけオプションも併用可能。一人暮らしの方にとって、日常を支える心強い仕組みです。

保険・医療・介護のサポートも充実

万が一のケガを補償する「みまもり保険」や、24時間対応の医療・介護相談サービスも月額料金に含まれており、体調や暮らしの不安にも幅広く対応します。

こんな人におすすめ

- 機械ではなく“人の目”で見守ってほしい方

- 月1回は会話や訪問があると安心な方

- 高齢の親の変化を丁寧に把握したい方

郵便局ならではの信頼と全国ネットワークを活かしたこのサービスは、ご家族の絆をつなぎ、見守られる方の心も豊かに保ちます。人と人とのやさしい見守りを、あなたの大切な人に。

らいふコール

「らいふコール」は、自動音声による電話で高齢者の安否や健康状態を確認し、その内容を家族にメールで通知するサービスです。初期費用0円、月額200円からという業界最安値の価格で、だれでも手軽に始められるのが魅力です。

電話を受けるだけで毎日の安心を

ご指定の曜日・時間帯に自動音声でお電話。1〜4のボタンで体調を回答するだけなので、操作も簡単。メールが苦手な高齢者でも、無理なく利用できます。

健康状態はメールで家族に自動通知

登録した連絡先(最大5件)へ、その日の健康状態や録音メッセージが自動で送信されます。家族が離れていても、毎日の様子が手に取るように分かります。

日替わりメッセージと誕生日のお祝いも

365日、日替わりの豆知識や健康情報のメッセージが届き、ちょっとした楽しみにも。誕生日には特別メッセージもあり、心のつながりを感じられる仕掛けも好評です。

こんな人におすすめ

- 毎日は連絡できないけれど、親の体調は知りたい方

- 機器の設置や操作が難しい方

- できるだけ費用を抑えて見守りを始めたい方

「らいふコール」は、低価格でもしっかり安心を届けられる心強い味方。大切な家族との距離を、電話1本でぐっと近づけてくれるサービスです。

いまイルモ

「いまイルモ」は、カメラを使わずに高齢者の生活リズムや在不在を確認できるセンサー型の見守りサービスです。プライバシーを守りながら、まるでそばにいるかのように見守れるのが最大の特長です。設置も簡単で、ネット環境がない家庭でも利用可能です。

多機能センサーで細かな変化を察知

人感・照度・温湿度など複数のセンサーを搭載し、就寝・起床や活動状況をグラフ化して可視化。異常があれば即座に通知されるため、早期対応が可能です。

プライバシーに配慮しながらも安心感

カメラを使わないため、見守られる方のストレスを軽減。設置するだけで操作不要、普段通りの生活を続けながら自然に見守ることができます。

インターネットがなくても使える

センサーにSIMが内蔵されているため、Wi-Fiや固定回線が不要。届いてすぐに使える手軽さがあり、初期設定も簡単です。

こんな人におすすめ

- カメラを使わずに見守りたい方

- 外出先から親の生活を把握したい方

- ネット環境がない家庭で導入したい方

「いまイルモ」は、“そっと見守る”新しい安心の形。会話のきっかけにもなる生活リズムの共有で、離れていても心の距離が近づく見守りサービスです。

エンリッチ 安否通知サービス

「エンリッチ」の安否通知サービスは、スマホのLINEを活用して、自身の“もしも”を家族や友人に自動通知する画期的な仕組みです。毎日のタップで安否を確認し、未応答の場合のみ登録された管理者に通知が届くため、過干渉にならず自然な見守りが可能です。

面倒な操作不要、LINEで完結

利用者は日々のLINE通知に「OK」をタップするだけ。安否確認が24時間+3時間以上未対応の場合のみ、管理者(家族など)へLINEで通知されます。通知タイミングもカスタマイズ可能です。

チーム登録で、安心のつながりを構築

チーム機能を使い、利用者と見守る人がLINE上でつながる新しい形。両者が役割を設定し、互いに承認することで安心のネットワークを構築できます。個人情報の登録も不要で、手軽に始められます。

無料から始められる手軽な見守り

現在は無料で14日間のお試し利用が可能。その後も継続的にサービスを使う場合は、マイページから簡単に課金登録ができます。シンプルでストレスのない導入が可能です。

こんな人におすすめ

- スマホに慣れている一人暮らしの高齢者の方

- 親や兄弟などの「もしも」に備えたい方

- 見守りはしたいけれど過干渉は避けたい方

「エンリッチ」の安否通知サービスは、“いつも通り”をそっと見守るやさしい仕組み。LINEだからこそ実現できる、新時代の見守りを体験してみてください。

安否確認サービスの選び方とチェックポイント

安否確認サービスを選ぶ際は、「どれが人気か」よりも「自分たちに合っているか」を基準にすることが大切です。見守る側と見守られる側、両方が無理なく使えることが何よりのポイント。ここでは、失敗しない選び方として押さえておきたいチェックポイントを3つに絞ってご紹介します。

自宅環境に合った機能を選ぶ

まずは、高齢者の生活環境に適した機能が備わっているかを確認しましょう。例えば、一人で外出することが多いならGPS機能付きの端末、家の中にいる時間が長いなら人感センサーやドア開閉センサーが役立ちます。

また、インターネット環境が整っていない場合は、Wi-Fi不要で使える電話型や訪問型サービスが選択肢になります。高機能だからといって全てが必要とは限りません。シンプルで確実に動作するものを選ぶのがベストです。

料金体系とコストパフォーマンスの見極め

次に注目したいのが料金です。サービスによっては、初期費用や機器代がかかるものもあり、月額費用のほかにトータルコストを見て判断する必要があります。安価でもサポートが薄い、逆に高額でも対応が手厚いといった違いがあります。

重要なのは、家族の安心感に見合ったコストかどうかという視点です。また、自治体が提供している補助制度を利用できるサービスもあるため、地域の制度を調べるのも有効です。

操作性とサポート体制も重要

いくら高機能でも、本人が使いこなせなければ意味がありません。操作が直感的で、説明書なしでも使えるような設計のものが理想です。ボタン一つで完結するタイプや、音声ガイド付きなどもおすすめです。

加えて、万一の際に頼れるサポート体制があるかも確認しましょう。導入時の相談、故障時の対応、操作方法のフォローアップなど、困ったときにすぐ頼れる体制が整っていると、利用する側の安心感も大きく変わってきます。

安否確認サービス導入前に家族が準備すべきこと

高齢者の見守りは、将来の不安を減らすだけでなく、家族にとって日々の安心をもたらす重要な取り組みです。しかし、いざ安否確認サービスを導入しようとすると、どこから始めてよいのかわからないという方も多いはず。ここでは、導入までの流れと家族で取り組むべきポイントをご紹介します。

導入までの流れと準備すべきこと

安否確認サービスの導入は、まず「どのような見守りが必要か」を明確にすることから始まります。外出が多いのか、室内で過ごす時間が長いのか、体調や認知機能の状態などを総合的に考え、必要な機能を整理しましょう。

次に、候補となるサービスを比較検討し、料金・対応エリア・サポート体制などを確認します。問い合わせや資料請求を行い、体験サービスがあれば試してみるのもおすすめです。導入後の設置や初期設定についても、しっかり確認しておくと安心です。

本人と家族の理解と協力がカギ

安否確認サービスは、単なる「システム導入」ではありません。本人の気持ちや生活リズムに寄り添った使い方があってこそ、真の効果が発揮されます。導入前には、なぜ必要なのかを丁寧に説明し、不安や抵抗感を和らげることが大切です。

また、家族も「見守られる安心」を共有する姿勢が求められます。一方的にサービスを押しつけるのではなく、コミュニケーションを大切にしながら、一緒に選ぶプロセスを重ねることが、継続的な利用につながります。

まとめ

高齢者を見守る手段は、今や多種多様。大切なのは、家族全員が納得できる方法で安心を共有することです。今回ご紹介したサービスや選び方が、あなたの不安を少しでも軽くし、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。まずは情報を集め、必要な準備から始めてみましょう。

-202504-1-300x150.webp)