時代の変化に伴い、お墓を整理する「墓じまい」を選ぶ方が増えています。しかし、その手順の中で予期せぬトラブルが起こることも少なくありません。この記事では、墓じまいで起こりがちな問題とその解決策に焦点を当て、円滑に進めるための知識をお伝えします。

墓じまいの基礎知識

墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、使用権を管理者に返すことです。近年、社会の変化に伴い墓じまいを選ぶ人が増えていますが、その意味や費用について正しく理解しておくことが、トラブルを避ける第一歩となります。

墓じまいの意味と内容

墓じまいとは、今あるお墓を解体・撤去して土地を管理者に返すことを指します。具体的には、墓石を撤去して墓所を更地に戻す一連の作業のことです。ご先祖様への感謝を込め、お墓を丁寧にお片付けする大切な儀式ともいえます。

墓じまいの際には、取り出したご遺骨を新しい供養先へ移す必要があります。永代供養墓や納骨堂、樹木葬などが主な選択肢です。ご遺骨の移動には行政手続きが必須で、墓石の撤去や墓地の整備など、様々な手順を踏む必要があります。

墓じまいが年々増加している背景

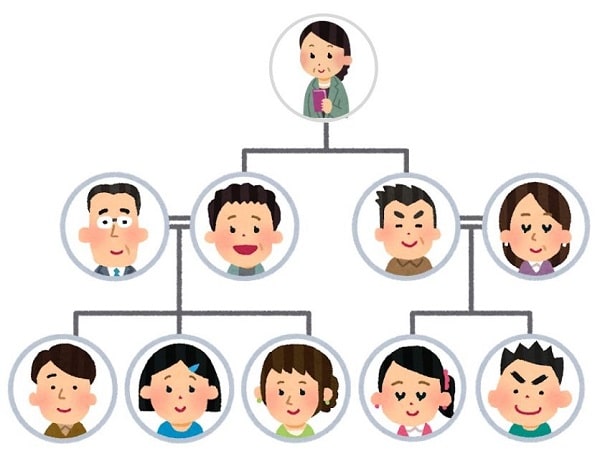

墓じまいを選ぶ方が年々増えている背景には、社会構造の変化が大きく影響しています。核家族化や少子高齢化が進み、お墓を継ぐ人がいないご家庭が増えました。また、人々の生活様式や価値観が多様化したことも理由の一つです。

子どもが遠方に住んでいてお墓の管理が難しい、経済的な負担が大きいといった現実的な問題も増えています。こうした理由から、従来のお墓の形を維持することが難しくなり、墓じまいが有力な選択肢として注目されているのです。

墓じまいにかかる費用の目安

墓じまいにかかる費用は、墓地の状況や依頼する業者によって大きく変わります。一般的には、総額で30万円から300万円程度が目安です。主な内訳は、墓石の撤去費用、ご遺骨の取り出し費用、お寺へのお布施(離檀料)などです。

さらに、取り出したご遺骨を新しい納骨先に移すための費用も別途必要です。費用を抑えるためには、複数の業者から見積もりを取って比較検討することが大切です。自治体によっては補助金制度を設けている場合もあるため、事前に確認してみましょう。

墓じまいで起こりやすいトラブルの種類

墓じまいを検討する際、多くの人が様々な問題に直面することがあります。これらの問題は、親族間の意見の食い違いから、お寺や石材店との金銭トラブルに至るまで多岐にわたります。ここでは、墓じまいで起こりがちなトラブルの種類を具体的に見ていきましょう。

親族間の意見の相違によるトラブル

墓じまいで最も多いのが、親族間での意見の食い違いによる問題です。先祖代々のお墓を大切にしたいと考える方と、管理の負担から墓じまいをしたいと考える方との間で意見が対立しやすくなります。

特に、事前に十分な話し合いをしないまま進めてしまうと、感情的な対立に発展しかねません。墓じまいは家族全員に関わる大切なことなので、時間をかけて話し合い、全員が納得できる形を見つける必要があります。

お寺や霊園との金銭・手続きトラブル

お寺や霊園との間でも問題が起こることがあります。特に多いのが、お寺を離れる際に支払う「離檀料」をめぐる金銭トラブルです。法的な支払い義務はありませんが、これまでお世話になった感謝の気持ちとしてお渡しするのが一般的です。

また、墓じまいのための「改葬許可」がスムーズに得られないケースもあります。墓地の使用契約について事前に確認不足だった場合、返還時の手続きで想定外の問題が起こることも考えられますので注意が必要です。

石材店との費用・契約トラブル

墓石の撤去を依頼する石材店との間でも、問題は起こりがちです。見積もりが不明瞭で高額な費用を請求されたり、作業の完了が大幅に遅れたりするケースが報告されています。作業の質が低いといった問題も少なくありません。

こうした問題は、契約内容の確認不足や業者との認識のずれから生じることが多いです。信頼できる業者を慎重に選ばないと、期待していた作業をしてもらえない可能性もあるため注意が必要です。

行政手続きやご遺骨の扱いに関するトラブル

上記以外にも、さまざまな問題が起こる可能性があります。例えば、ご遺骨を移動させるための行政手続きに不備があると、墓じまい自体が進められなくなります。必要な書類が多く、手続きが複雑なため注意が必要です。

また、あってはならないことですが、作業中の不手際でご遺骨を紛失・破損するといった深刻な事態も考えられます。故人を敬う気持ちを忘れず、ご遺骨の取り扱いは細心の注意を払わなければなりません。

【事例別】墓じまいトラブルの具体的な解決策

墓じまいを進める中で、予期せぬ問題に直面することは珍しくありません。しかし、事前に対処法を知っておけば、冷静に対応できます。ここでは、墓じまいにおける一般的なトラブル事例とその解決方法を具体的に解説します。

事例1:親族間の意見がまとまらない

【事例】墓じまいをしたい人と、伝統的なお墓を残したい親族との間で意見が対立するケースです。管理の負担を理由に進めたい側と、先祖への想いから反対する側で、感情的なしこりが生まれがちです。

【解決策】解決の鍵は、時間をかけた丁寧な話し合いです。家族会議の場を設け、お互いの意見や気持ちを尊重しながら、全員が納得できる着地点を探しましょう。話がまとまらない場合は、親族の中で中立的な立場の人に間に入ってもらうのも有効な方法です。

事例2:お寺から高額な離檀料を請求された

【事例】お寺を離れる際に、法外な金額の離檀料を要求されるケースや、墓じまいに必要な「改葬許可」に墓地の管理者が署名してくれない、といった問題です。これらは関係性がこじれる原因になります。

【解決策】まずは、これまでの感謝を伝え、誠意をもって話し合うことが大切です。離檀料については、一般的な相場を調べたうえで、お布施として妥当な金額を提示しましょう。どうしても話が進まない場合は、宗派の本山や弁護士に相談するのも一つの手です。

事例3:石材店から高額な工事費を請求された

【事例】墓石の撤去工事を依頼した石材店から、見積もりよりも大幅に高い費用を請求される、または作業の完了が遅れるといったケースです。契約内容が曖昧な場合に起こりやすい問題です。

【解決策】契約前に複数の業者から相見積もりを取ることが最も重要です。契約書の内容は隅々まで確認し、費用や作業期間を明確にしておきましょう。万が一問題が起きた場合は、国民生活センターなどに相談することも検討してください。

事例4:行政手続きが進まない

【事例】ご遺骨を別の場所に移す「改葬」の行政手続きが複雑で、書類に不備があり受理されないケースです。また、ご遺骨の取り扱いが雑で、紛失や破損につながるという深刻な問題も考えられます。

【解決策】行政手続きについては、事前に役所の担当窓口で必要な書類や手順を確認しましょう。ご遺骨の取り扱いに関しては、信頼できる業者に依頼することが大前提です。不安な点があれば、葬儀の専門家に相談することをおすすめします。

墓じまいのトラブルに関する相談先一覧

墓じまいを進める中で、自分たちだけでは解決が難しい問題に直面することがあります。そんな時は、一人で抱え込まずに専門の窓口に相談することが大切です。ここでは、墓じまいのトラブルに遭遇した際の主な相談先を紹介します。

菩提寺(お寺)

墓じまいに関する問題、特に離檀料や改葬許可については、まずはお世話になっているお寺に相談するのが基本です。これまで先祖代々お世話になってきた関係性を大切にし、こちらの事情を丁寧に説明しましょう。

感情的にならず、感謝の気持ちと誠意をもって話し合うことで、円満な解決につながる可能性があります。まずは対話の機会を設けることが、問題をこじらせないための第一歩です。

国民生活センター

国民生活センターは、消費者と事業者の間で起きた問題に対応する公的な機関です。墓じまいにおいては、石材店との契約トラブルや不当な費用請求といった問題について相談できます。

専門の相談員が、問題解決のための具体的な助言や情報提供をしてくれます。相談は無料で、電話や窓口で受け付けているため、困ったときには気軽に利用してみましょう。

自治体の消費生活センター

各市区町村にも、住民からの消費生活に関する相談を受け付ける「消費生活センター」が設置されています。国民生活センターと同様に、墓じまいに関する業者とのトラブルについて相談が可能です。

地域の事情に詳しいため、地元の石材店や霊園との問題解決に役立つ助言がもらえることもあります。お住まいの自治体の窓口を確認し、まずは電話で問い合わせてみるとよいでしょう。

弁護士(最終手段)

当事者間の話し合いや公的機関への相談でも解決しない場合は、最後の手段として弁護士への相談を考えます。特に、高額な金銭が関わる問題や、法的な権利が絡む複雑なケースでは専門家の力が必要です。

相談には費用がかかりますが、法的な観点から最適な解決策を提案してくれます。初回は無料で相談できる法律事務所も多いので、まずは状況を説明し、依頼すべきかどうかを判断しましょう。

墓じまいでトラブルが起こる根本的な原因

墓じまいで起こるトラブルには、いくつかの共通した原因があります。これらの原因を事前に理解しておくことで、多くの問題を未然に防ぐことが可能です。ここでは、トラブルが起こる主な原因を掘り下げてみましょう。

墓じまいに関する知識が不足している

多くの方にとって、墓じまいは一生に一度あるかないかの経験です。そのため、どのような手順で進めるのか、どんな法律が関係するのかといった知識が不足しがちです。この知識不足が、思わぬ問題を引き起こす原因となります。

例えば、必要な行政手続きを知らずに進めてしまい、後からやり直しが必要になるケースも少なくありません。事前の情報収集を怠ると、時間も費用も余計にかかってしまう可能性があります。

親族間の話し合いが不足している

墓じまいは、物理的な作業だけでなく、ご先祖様への想いや家族の歴史が関わる繊細な問題です。そのため、親族間での十分な話し合いが欠かせません。この対話が不足していると、後々大きな問題に発展することがあります。

特に、一部の親族だけで話を進めてしまうと、「聞いていない」「勝手に決めるな」といった反発を招きかねません。関係者全員が納得できるよう、丁寧な意思疎通を心がけることが大切です。

お寺との関係が良好でない

お墓がお寺の境内にある場合、住職や寺院関係者との良好な関係が、円滑な墓じまいの鍵となります。普段からお付き合いが希薄だったり、関係性が良くなかったりすると、協力が得られにくくなることがあります。

その結果、高額な離檀料を請求されたり、改葬の許可がスムーズに下りなかったりといった問題につながります。日頃からの関係づくりと、墓じまいを伝える際の丁寧な対応が重要です。

手順や費用を把握していない

墓じまいには、墓石の撤去から新しい納骨先の手配まで、多くの手順と費用がかかります。全体像やおおよその金額を把握しないまま進めると、想定外の出費で予算を超えてしまうことがあります。

また、業者から提示された見積もりの内容をよく理解しないまま契約してしまうと、後から追加料金を請求されるなどの金銭トラブルに発展しかねません。事前にしっかりと計画を立てることが不可欠です。

信頼できる業者を選べていない

墓じまいを円滑に進めるには、信頼できる専門業者を見つけることが非常に重要です。しかし、業者選びを安易に考えてしまうと、質の低い作業や不誠実な対応で後悔することになりかねません。

例えば、費用が不透明だったり、連絡が遅かったりする業者は避けるべきです。実績や評判をしっかり調べ、複数の業者を比較検討する手間を惜しまないことが、問題を防ぐための鍵となります。

墓じまいのトラブルを未然に防ぐための対策

墓じまいの手順は複雑で、多くの関係者とのやり取りが必要です。しかし、事前にしっかりと準備と対策をしておけば、多くのトラブルは防げます。ここでは、墓じまいをスムーズに進めるための具体的な対策を紹介します。

関係者と密に情報共有する

墓じまいを円滑に進める最大の秘訣は、関係者との丁寧な対話です。まず、計画の早い段階で親族全員に相談し、それぞれの想いや意見を共有して、全員が納得できる方向性を探ることが何よりも大切です。

また、お世話になっているお寺や依頼する石材店とも、こまめに連絡を取り合うようにしましょう。こちらの要望を明確に伝え、相手の意見にも耳を傾けることで、信頼関係を築き、認識のずれを防ぐことができます。

墓じまいに関する知識を身につける

墓じまいには、改葬許可申請などの行政手続きや、様々な法律が関わります。知識が不足していると、手続きに時間がかかったり、不備が生じたりして、問題の原因となることがあります。

事前に必要な知識を身につけておくことで、落ち着いて対応でき、スムーズに事を進められます。インターネットや専門書籍、自治体の窓口などを活用して、正しい情報を集めておきましょう。

信頼できる専門業者を選ぶ

墓じまいを成功させるには、信頼できるパートナーとなる業者選びが欠かせません。業者の実績や口コミ、提供される作業内容などをウェブサイトや資料でしっかりと確認しましょう。

必ず複数の業者から見積もりを取り、内容を詳細に比較検討することが重要です。費用だけでなく、担当者の対応や説明の丁寧さなども判断材料にすることで、安心して任せられる良い業者を見つけられます。

墓じまいを円滑に進めるための5つの注意点

墓じまいを行う際には、いくつか特に注意すべき点があります。これらを事前に把握し、一つひとつ丁寧に対処することで、手続きをスムーズに進め、後悔のない墓じまいを実現できます。

1. 改葬許可申請は自分で行う

ご遺骨を別の場所に移す「改葬」には、自治体が発行する「改葬許可証」が必要です。そのために提出する「改葬許可申請書」は、法的な効力を持つ重要な書類なので、必ずご自身で記入してください。

業者に代行を頼むことも可能ですが、内容に誤りがないか最終確認は自分で行うことが大切です。故人の情報などを正確に記載し、責任をもって手続きを進めましょう。

2. 行政手続きは工事の前に済ませる

墓じまいでは、墓石を撤去する前に、必要な行政手続きをすべて完了させる必要があります。これには、現在の墓地の管理者からの埋葬証明や、新しい納骨先の受入証明の取得、そして改葬許可の申請などが含まれます。

手続きの内容や流れは自治体によって異なるため、事前に役所の担当窓口で必ず確認しましょう。許可が下りる前に工事を始めてしまうと、大きな問題に発展する可能性があるため注意が必要です。

3. 撤去費用の見積もりは複数取る

墓石の撤去費用は、墓地の立地や墓石の大きさによって大きく変動します。後から高額な請求をされて慌てないよう、事前に複数の石材店から見積もりを取り、内容を比較検討することが不可欠です。

見積もりを取る際は、作業内容や追加料金が発生する条件などを細かく確認し、費用の透明性を確保しましょう。これにより、予算内で計画的に作業を進めることができ、金銭トラブルを防げます。

4. 菩提寺には事前に相談し理解を得る

菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、墓じまいを進める前に必ず住職に相談し、理解と協力を得ることが非常に重要です。長年お世話になってきたお寺への配慮を欠くと、離檀をめぐるトラブルに発展しかねません。

これまでの感謝を伝え、墓じまいをしなければならない事情を丁寧に説明しましょう。お寺側の意向も尊重し、円満な関係を保ちながら話を進めることで、円滑に手続きを進められます。

5. 親族とは十分に話し合い合意を得る

墓じまいは、自分一人の考えで進められるものではありません。先祖代々のお墓に関わることなので、親族間で意見が分かれることもあります。計画を進める前に、関係者全員と十分に話し合う場を設けましょう。

それぞれの意見や感情を尊重し、全員が納得できる合意点を形成することが大切です。時間をかけて対話することで、家族の絆を再確認し、円満な解決策を見つけ出すことができます。

なぜ?墓じまいする人が増えている7つの理由

墓じまいを選ぶ人が年々増加している背景には、社会や家族のあり方の変化が大きく関わっています。ここでは、墓じまいが選ばれる主な理由を具体的に見ていきましょう。

- お墓を継ぐ後継者がいない

少子化や未婚化により、お墓の維持管理を引き継ぐ子どもや親族がいない家庭が増えています。 - お墓の管理者がいない・高齢である

後継者がいても、高齢であったり健康上の理由で、定期的にお墓を清掃・管理することが難しくなっています。 - お墓が遠方でお参りに行けない

仕事や結婚で故郷を離れ、お墓が遠くなってしまったため、頻繁にお参りに行くことができないケースです。 - 金銭的な負担が大きい

お墓の年間管理費や、古くなったお墓の修繕費などが家計を圧迫し、維持が困難になることも理由の一つです。 - 残された家族に迷惑をかけたくない

自分が亡くなった後、子どもや孫にお墓の管理で苦労をさせたくないという想いから、生前に墓じまいを決める方が増えています。 - 複数あるお墓を一つにまとめたい

父方と母方など、複数の場所にお墓がある場合に、管理の負担を減らすため一箇所に集約(合祀)したいという要望です。 - 新しい供養の形を選びたい

お墓という形にこだわらず、樹木葬や海洋散骨など、自分らしい供養の形を選びたいと考える人が増えています。

これらの理由から、墓じまいは現代社会において、故人への敬意と残された家族の負担軽減を両立させるための、現実的で前向きな選択肢として広まっています。

まとめ

墓じまいに関するトラブルの多くは、事前の準備や情報、そして関係者との対話が不足することで起こります。この記事では、問題の事例や解決策、そしてトラブルを未然に防ぐための具体的な対策を解説しました。

墓じまいは、故人への最後の務めを果たし、残された家族の負担を軽くするための大切な選択です。この選択を円満に進めるには、親族との話し合い、信頼できる業者の選定、そして正しい知識が不可欠です。

何よりも大切なのは、故人を偲ぶ心を忘れずに、家族が前を向いて歩んでいける選択をすることです。墓じまいは終わりではなく、故人との新しいつながりを見つけるための新たな始まりでもあります。この記事が、心穏やかな墓じまいを実現するための一助となれば幸いです。