「もしものときのために、何を準備すればいいのか分からない」──そんな不安を抱える方にこそ、エンディングノートは強い味方になります。自分の思いや希望を文字にして残すことは、家族への思いやりであり、自分自身への安心にもつながります。

この記事では、目的に応じたエンディングノートの選び方や注意点、おすすめランキング10選を詳しく紹介しています。初めての方にも分かりやすく解説していますので、「何から始めればいいか分からない」と感じている方も安心して読み進めてください。

エンディングノートとは?

エンディングノートとは、人生の終わりを見据えて、自分の意思や情報を整理して記録するノートです。葬儀の希望や相続に関すること、医療や介護についての意向、家族へのメッセージなどを自由に書き留めることができます。法的効力はありませんが、遺された家族が困らないように、思いや情報を明確に伝える「人生の備忘録」として活用されています。

遺言書と違い、形式にとらわれず自由に記入できるのがエンディングノートの魅力です。最近では、若い世代や独身の方の間でも「自分の人生を見つめ直すツール」として注目されており、終活の第一歩として選ばれることが増えています。家族への愛情や感謝を伝える手段としても、大切な役割を果たしてくれるでしょう。

エンディングノートはこんな人におすすめ

「エンディングノートは年配の人が書くもの」と思われがちですが、実は年齢や立場を問わず、多くの人に役立つツールです。家族に負担をかけたくない方、人生を振り返りたい方、自分の希望をきちんと伝えたい方にとって、エンディングノートは非常に有効な手段となります。

ここでは、特にエンディングノートの活用をおすすめしたい3つのタイプの方をご紹介します。

相続の準備を始めたい方

相続の準備を少しずつ進めておきたい方にとって、エンディングノートは資産の整理や家族への希望を明確に残すのに役立つツールです。銀行口座・保険・不動産・借入金など、相続に関わる情報を一覧にしておくことで、万が一の際にも家族が慌てずに対応できます。

ただし注意したいのは、エンディングノートは遺言書ではないため、法的効力がありません。財産分与や相続に関して正式に意思を残したい場合は、別途「遺言書」を作成する必要があります。エンディングノートはあくまで家族への意思表示や補足として活用し、遺言書と併用するのが理想です。

それでも、家族が何を望んでいたかを知る手がかりとしては非常に有効であり、遺言書を準備する際の下書きや情報整理にもなるため、早めに書き始めておく価値は十分にあります。

家族に思いを残したい方

「ありがとう」「ごめんね」「これからも見守っているよ」――そんな普段は言えない感謝や想いを伝えたい方にとって、エンディングノートは貴重なコミュニケーション手段になります。文字にすることで、気持ちがより深く届くのが魅力です。

メッセージページや自由記入欄があるノートを選べば、手紙のように心の中を綴ることができ、亡き後も家族にとって心の支えになる「形見」として残せるでしょう。

終活を前向きに考えたい方

エンディングノートは、「死への準備」というよりも「これからをどう生きるかを考えるきっかけ」として使う方が増えています。人生の振り返り、自分の価値観の整理、今後の生き方の見直しにもつながります。

特に「自分史年表」や「やりたいことリスト」などの項目があるノートは、過去を見つめつつ未来に向けた目標を描けるため、前向きに終活を進めたい方におすすめです。

エンディングノートの選び方

エンディングノートは種類が豊富で、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いはずです。実は、内容や機能に違いがあり、自分の目的に合ったものを選ぶことで、より書きやすく、使いやすいノートになります。ここでは、購入前にチェックすべき5つのポイントをご紹介します。

目的に合った構成のノートを選ぶ

エンディングノートは「相続対策」「医療・介護の希望」「人生の振り返り」「家族へのメッセージ」など、書きたい内容によって構成が異なります。たとえば、相続や財産整理が中心なら金融情報や遺産分配の欄が多いタイプを、思い出や感謝を綴りたいなら自由記入欄の多いものがおすすめです。

自分が「何を残したいのか」を先に整理し、それに沿った構成のノートを選ぶことが、後悔しない第一歩です。

記入項目の充実度と分かりやすさを確認

記入すべき内容が明確に整理されているノートは、途中で書く手が止まりにくく、誰でもスムーズに書き進めることができます。チェックリスト形式や質問形式で導かれるように記入できるノートは、初めての方にも安心です。

また、葬儀・医療・財産などジャンルごとにページが分かれていると、後から見直すときにも便利です。

書きやすいデザインや紙質にも注目

エンディングノートは長期間にわたって使うものです。だからこそ、書きやすさや見やすさにもこだわりたいポイントです。文字の大きさ、行間、罫線の太さなどは、年齢や視力によって快適さが大きく変わります。

特に年配の方には、太めの罫線と大きな文字サイズ、インクがにじみにくい上質紙など、手に優しい仕様のノートがおすすめです。

自由にカスタマイズできる機能性をチェック

記入する内容が後から変わる可能性があるなら、バインダー形式やページ差し替えが可能なノートが便利です。将来的に追記や更新がしやすく、使い勝手も良好です。

また、CDや書類を一緒に保管できるポケット付きのタイプを選べば、写真や証明書などの保管にも対応できます。必要に応じて柔軟に対応できるノートは、長く付き合える一冊となるでしょう。

解説付きやコラム入りで初心者も安心

「何を書けばいいのかわからない」「書き方に自信がない」という方には、専門家の解説や終活に関するコラムが掲載されているノートがおすすめです。葬儀の種類や遺言書との違いなど、知っておきたい情報が手軽に学べます。

エンディングノートは、自分の思いを整理すると同時に、知識を深めるきっかけにもなります。書きながら学べる一冊なら、自然と「これから」の準備が進んでいくでしょう。

【厳選10冊】エンディングノートおすすめ人気ランキング

ここでは、使いやすさ・内容の充実度・評価の高さなどをもとに厳選した、人気のエンディングノート10冊をご紹介します。それぞれに特徴があるので、自分の目的や書きやすさに合った一冊を選んでみてください。

このランキングは、ライフエンディング業界に5年以上携わってきた経験から、主観的な見解に基づいて作成したものです。

一番わかりやすい エンディングノート |   もしもの時に役立つノート |   ノートライフ エンディングノート |   おひとりさまのはじめてのエンディングノート |   わくわくエンディングノート |   終活協議会 エンディングノート |   一番かんたんエンディングノート |   30分で書けるエンディングノート |   幸せに生きるためのエンディングノート |   弁護士が教える自分と家族の生前整理ノート | |

| 特徴 | 簡単記入、もしもの時も安心 | 高品質で書きやすい、データも収納 | シンプルで簡単、デジタル情報も網羅 | おひとりさま向け、安心して人生を整える | 楽しみながら自分史、家族へ想いを繋ぐ | 気軽に始める終活、シンプルで安心 | かんたん記入、法的準備も万全 | 30分で簡単、重要項目を凝縮 | 今を幸せに、未来も安心のデザイン | 弁護士監修、生前整理で家族も安心 |

| 販売先 |

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

Amazon

|

一番わかりやすい エンディングノート

『一番わかりやすい エンディングノート』は、3,000人の終活セミナー受講者の声をもとに作られた、初心者でもすぐに書ける安心の一冊です。順を追って書くだけで、誰でも無理なく自分の思いをまとめられ、もしものときの不安を軽減できます。64ページ構成で、大切な情報を守るスクラッチシール付き。価格は税抜980円です。

書きやすさを徹底追求した構成

初めてエンディングノートを書く方でも迷わないよう、順を追って記入できるステップ形式を採用。生前整理や葬儀、財産情報など、大切な項目がわかりやすく整理されているので、思いついたときにサッと記入できて便利です。

安心の情報保護「スクラッチシール」付き

ノートには、暗証番号や重要情報を隠せるスクラッチシールが同封されており、プライバシー保護も万全。万が一の際に遺族がスムーズに対応できるよう、セキュリティ面にも配慮された設計です。

多くの声を反映した信頼の一冊

3,000人の終活セミナー参加者の声から生まれた本書は、「どこに何を書くべきか迷ってしまう」「難しそう」という不安を解消。専門家・東優氏の監修のもと、実用性と使いやすさを兼ね備えた内容に仕上がっています。

こんな人におすすめ

- 終活を始めたい方

- 親の準備を手伝いたい方

- 自分の思いを残したい方

「いつかやらなきゃ」と思いつつ、なかなか始められない終活。その第一歩として、『一番わかりやすい エンディングノート』は迷わず・簡単に・安心して取り組める心強いパートナーです。ご自身やご家族のために、今すぐ手に取ってみてはいかがでしょうか?

もしもの時に役立つノート

コクヨの『もしもの時に役立つノート』は、家族や生活に関する情報をわかりやすくまとめておけるエンディングノートです。長期保存に適した高品質な紙を使用し、書きやすさにもこだわり抜かれています。CDや写真を収納できるディスクケース付きで、紙の記録とデジタルデータを一緒に管理できるのが特長です。

インクがにじみにくく書き心地抜群

本文用紙にはコクヨ帳簿紙(特厚口)を採用。インクがにじまず、万年筆でもなめらかに書ける仕様です。しなやかな紙質で、読み返しやすく、長期保管にも安心。ノートとしての完成度が高く、書きやすさを重視する方にも好評です。

CDや写真も一緒に保管できる設計

ディスクケースとポケット付きカバーが付属しており、CD-Rや思い出の写真などを一緒に収納可能。大切なデジタルデータや思い出も一冊に集約でき、もしものときに必要な情報を過不足なく伝えることができます。

高品質で信頼のあるコクヨ製

ノートサイズは6号(セミB5)、全64ページ構成で価格は税抜1,980円。製本は丈夫なかがりとじで、オレフィンカバー付き。老舗文具メーカー・コクヨならではの安心設計で、大切な記録を丁寧に残したい方にぴったりです。

こんな人におすすめ

- 記録の質にこだわる方

- データも一緒に整理したい方

- 信頼できる製品を選びたい方

もしものとき、家族が困らないように。『もしもの時に役立つノート』は、情報の記録と保管をしっかり支える頼れる一冊です。使いやすさと保存性のバランスが取れたこのノートで、安心の備えを始めませんか?

ノートライフ エンディングノート

『ノートライフ エンディングノート』は、気軽に・簡単に・今すぐ始められる終活ノートとして、多くの利用者から高く評価されています。A5サイズのコンパクトな設計で、サブスクやSNSのログイン情報まで対応しており、現代のライフスタイルにしっかり寄り添った構成が魅力です。

必要な情報だけを、シンプルに

法律や手続きの難解な説明は省きつつ、銀行口座やクレジットカード情報、サブスクやSNSの記録まで網羅。最低限の記入で自分の意志や情報を残せるため、毎年更新する使い方にも最適。はじめての方でも無理なく書き始められます。

見開きで書きやすく、色分けで見やすい

ページは色分けされており視認性抜群。クセのないデザインと開きやすい製本で、どの年代の方でもストレスなく書ける仕様です。ビニールカバー付きなので保管にも安心、ペットの情報や備考欄など柔軟な記録も可能です。

軽量・小型で持ち歩きにも便利

A5サイズ(21×14.8cm)のため、保険証書などと一緒に保管しても場所を取りません。厚すぎず薄すぎずの程よいボリュームで、バッグや引き出しにもすっきり収まります。外出時に持ち歩いて記入することも気軽にできます。

こんな人におすすめ

- 気軽に始めたい方

- デジタル情報もまとめたい方

- 収納性を重視する方

「ちょっと書いてみようかな」と思ったその日が始めどき。『ノートライフ エンディングノート』なら、気負わず、自由に、自分のために書き進めることができます。大切な人への思いや情報を、今この瞬間から形にしてみませんか?

おひとりさまのはじめてのエンディングノート

『おひとりさまのはじめてのエンディングノート』は、一人暮らしの方が自分らしく生き、安心して最期を迎えるために設計された実用的なノートです。著者はCFP®の黒田尚子氏。人生のこれからと「その時」への備えを一冊にまとめられる内容が特長です。

「お金」「健康」「デジタル資産」をひとまとめ

このノートでは、預金や年金、SNSやサブスク、医療・介護の意向まで網羅。5つの章で構成され、「今を整え、未来を描く」視点で作られています。自分の意思を形に残しながら、将来への不安も解消できる心強いガイドです。

自由に書けて、何度でも見直せる柔軟さ

「書けるところから書く」「書き換え自由」「ノートの保管場所を誰かに伝える」など、実用性と続けやすさを両立した6つのコツが冒頭で紹介されています。書きながら考えが整理されるプロセスも、このノートの価値のひとつです。

「人生を豊かにするための準備」にもなる

本書は単なる終活ではなく、これからをどう生きるかを見つめ直す機会を与えてくれます。迷惑をかけないためだけでなく、「どうありたいか」を表現することで、自分らしい人生設計を描くきっかけになります。

こんな人におすすめ

- 一人暮らしの方

- 人生を見直したい方

- デジタル遺品が気になる方

「誰にも迷惑をかけたくない」――そんな思いを丁寧に形にできるのが、『おひとりさまのはじめてのエンディングノート』です。備えることで、今がもっと前向きに変わる。ぜひ一度、手に取ってみてください。

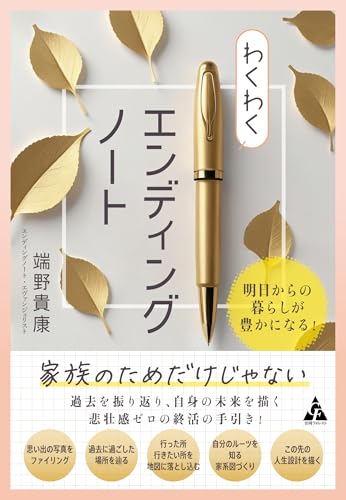

わくわくエンディングノート

未来の自分のため、そして大切な家族のために、楽しみながら準備できるエンディングノートです。事務的な手続きだけでなく、家族の歴史やご自身の想いを一冊に集約し、過去を振り返りながら未来へと繋ぐ、あなただけの物語を綴ることができます。明日からの暮らしがより豊かになる一冊です。

愉しみながら自分史を記録

このノートは、単なる事務手続きの控えではありません。ご自身のゆかりの地を白地図で示したり、家系図を作成したりと、これまでの人生を楽しく振り返るための工夫が満載です。自分の歴史を一つひとつ記録することで、自己理解を深め、これからの人生をより充実させるきっかけになります。

万が一の備えも万全に

資産状況の整理や、要介護状態を想定した延命治療の希望、希望する葬儀の形式など、家族が判断に困る可能性のある重要事項を明確に記しておくことができます。ご自身の意思を確実に伝えることで、残される家族の負担を大きく軽減し、安心感を与えることができるでしょう。

未来へ繋ぐ大切なメッセージ

このノートは、法的な効力を持つ遺言書を作成する章も設けています。専門的な知識がなくても、本書の案内に従うことで、ご自身の財産や想いをスムーズに次世代へ引き継ぐ準備ができます。大切な人への感謝の気持ちやメッセージを、確かな形として残すお手伝いをします。

こんな人におすすめ

- 終活を始めたい方

- 家族に想いを伝えたい方

- 人生を整理したい方

「終活」と聞くと難しく考えてしまうかもしれませんが、このノートはワクワクしながら取り組めるように作られています。まずはペンを手に取り、思い出の1ページを綴ることから始めてみませんか。あなたの素敵な物語を未来に残すことで、心穏やかな毎日が待っているはずです。

終活協議会 エンディングノート

『終活協議会 エンディングノート』は、終活の第一歩に最適な「はじめの一冊」として設計されたシンプルなノートです。A4サイズ・全24ページで、必要な情報だけをわかりやすく記入できる構成。価格も手頃で、気軽に取り組めるのが魅力です。

表紙に「エンディングノート」と書かれていない安心感

表紙にタイトルの記載がなく、内容を知られたくない方にも配慮された仕様。ご自身でタイトルを書き込めるため、プライバシーに敏感な方でも安心して使える設計です。落ち着いたデザインで、気持ちも穏やかに記入を進められます。

高齢者にもやさしい設計と文字サイズ

文字が大きめで読みやすく、年配の方でも無理なく使えるのが大きな特長。必要最小限の項目に絞られ、情報が整理しやすく、書きやすいという声が多数寄せられています。記入のストレスが少ないため、家族との会話のきっかけにもなります。

終活専門団体による信頼の監修

終活総合相談を行う専門団体「一般社団法人 終活協議会」が監修しており、終活に必要な要点がしっかり押さえられています。わかりやすさ・実用性・親しみやすさを兼ね備えた、初心者にぴったりのノートです。

こんな人におすすめ

- 終活を始めたい方

- 親に渡したい方

- 中身を見られたくない方

『終活協議会 エンディングノート』は、「備えたいけど大げさにしたくない」気持ちに寄り添う一冊。ご自身の意思や情報を大切に残したい方に、安心して使っていただける内容です。今こそ、静かに未来への準備を始めてみませんか?

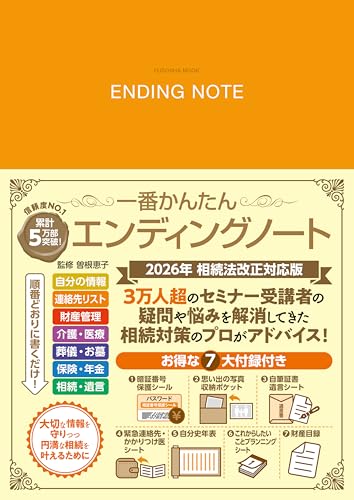

一番かんたんエンディングノート

『一番かんたんエンディングノート』は、終活のプロが3万人の声をもとに作り上げた決定版。相続新制度にも対応し、法的効力のある遺言シートまでセットになった頼れる一冊です。B5サイズで扱いやすく、ページに沿って書くだけで終活が自然に進められます。

順番通りに書くだけで終活が完成

このノートは、書式に沿って空欄を埋めていくシンプルな構成。迷わず進められ、時間がなくても短期間で完成させることができます。家族に伝えたい思いや連絡先、公的書類の所在などもきちんと整理できて安心です。

4つの特別付録でさらに実用的に

便利な付録として、暗証番号保護シール・写真ポケット・緊急連絡先シート・遺言書フォームを完備。法務局にそのまま提出できる様式も含まれ、法的準備としても即活用できます。書きながら自分の生き方や家族との絆を見つめ直す時間にも。

心と生活を整える「自分整理」の手段

ただの終活ではなく、自分の人生を振り返り、やり残したことを再発見するきっかけとしても活用できます。大切な人との関係を見直し、これからを前向きに生きるヒントが詰まっています。

こんな人におすすめ

- はじめて終活する方

- 法的に備えたい方

- 家族と関係を深めたい方

『一番かんたんエンディングノート』は、気軽に始められて、しっかり備えられる一冊です。「自分のため」「家族のため」に、このノートで終活の第一歩を踏み出してみませんか?

30分で書けるエンディングノート

『30分で書けるエンディングノート』は、「めんどう」「時間がない」「まだ早い」という思いを抱える方のために生まれた、スピード重視の終活ノートです。重要項目だけを厳選し、チェック式でまとめるだけ。気軽に始められる一冊です。

チェック形式でかんたん記入

複雑な文章や長い記述は不要。ほとんどの項目はチェックをつけるだけでOKなので、30分あれば完成するのが最大の特長です。終活に興味はあるけれど腰が重かった方も、これならスムーズに書き進められます。

大切な情報をコンパクトに網羅

このノートは、家族が困らないために必要な最低限の情報を厳選して構成されています。医療、財産、連絡先など、急ぎで整理しておきたい情報をすばやく書き留めることができます。

エンディング産業展出展の注目商品

このノートは、エンディング産業展にも出展された実績ある普及版。必要な人へ、必要な情報を、必要なだけ届けることに特化した構成で、終活の第一歩として最適です。気軽に試せる価格もうれしいポイント。

こんな人におすすめ

- 時間がない方

- 終活にハードルを感じている方

- まずは最低限備えたい方

「とりあえず書いてみたい」「あとまわしにしていたけど、今がタイミングかも」そんな方にぴったりな『30分で書けるエンディングノート』。備えはサクッと。安心はじっくり。今すぐ始めてみませんか?

幸せに生きるためのエンディングノート

『幸せに生きるためのエンディングノート』は、「若いから」「財産がないから」と思っている人にこそ使ってほしい、新しい終活ノートです。B5サイズ・全80ページで、万が一だけでなく、日常のピンチにも役立つ内容が詰まった一冊。心ときめくデザインも魅力です。

今どきの備えに必要な情報を網羅

このノートでは、連絡先・医療情報・介護方針・終末医療の希望に加え、SNS・サブスク・パスワードなどのデジタル資産まで丁寧に記録できます。日常の備忘録にも使える実用性があり、書きながら「自分を見つめる時間」も得られます。

書きたくなる、美しいデザイン

「エンディングノート=地味で重い」という印象をくつがえす、羽ばたく鳥や草花、猫など心ときめくイラストが表紙を彩ります。大切に持っておきたくなるデザインで、人生を前向きに整えるためのパートナーとして寄り添ってくれます。

若い世代にも「今」必要なノート

「家族の電話番号がスマホ以外にない」「災害時どうする?」といった、予期せぬ場面での困りごとを防ぐためにも活用できます。倒れたとき、入院したとき、急な変化に対応する手がかりとして、今を安心して生きる準備が整います。

こんな人におすすめ

- 若くて終活に無縁だと思っている方

- スマホやデジタル情報が多い方

- デザインにもこだわりたい方

『幸せに生きるためのエンディングノート』は、万が一の備えでありながら、「今を幸せに生きる」ための道しるべ。書きたくなる、美しくてやさしいノートで、あなた自身の安心を手に入れてみませんか?

弁護士が教える自分と家族の生前整理ノート

『弁護士が教える自分と家族の生前整理ノート』は、終末ではなく「生前」に焦点を当てた、新しい発想のエンディングノート。相続トラブルの現場に立ち会ってきた弁護士・根本達矢氏が監修し、元気なうちにできる準備をわかりやすく整理できる一冊です。

資産・パスワード・医療の意向まで幅広く記録

預貯金・保険・不動産・借入金から、サブスク・スマホ・パソコンのログイン情報まで詳細に書き込めます。延命治療や葬儀の希望なども記録でき、もしものときに家族が迷わず行動できるノートとして機能します。

書いて楽しい「人生設計ノート」としても活用

本書には、相続人と割合が一目でわかる「家系図」や、やり残したことを書き出せる「実践計画表」など、前向きな人生設計に役立つコンテンツも満載。「これからどう生きたいか」を考えるヒントも得られます。

法律の専門家による安心設計

監修者は、法テラスや相続問題の第一線で活躍する弁護士。実際のトラブルや困りごとを知るからこそ生まれた、実用性重視の内容が詰め込まれています。「備える」だけでなく、「家族を守る」準備ができるノートです。

こんな人におすすめ

- 現実的な備えをしたい方

- 相続や法律に不安がある方

- やりたいことを整理したい方

『弁護士が教える自分と家族の生前整理ノート』は、「まだ元気なうちに」始めることができる、新しい形の終活ノートです。ご自身と家族の安心のために、今からできることを、この一冊で整えてみませんか?

エンディングノートの注意点

エンディングノートは、自分の思いや希望を家族に伝えるうえで非常に役立つツールですが、使い方を誤ると意図が伝わらなかったり、トラブルの原因になることもあります。ここでは、利用前に知っておきたい重要な注意点を3つご紹介します。

法的効力がない点に注意

まず最も大切なのは、エンディングノートには法的な効力がないという点です。たとえば、財産分与の希望をノートに記載しても、それは法的な「遺言書」にはなりません。記載された内容はあくまで「希望」として受け取られるため、実際に効力を持たせたい場合は、公正証書遺言や自筆証書遺言など、法的な手続きが必要です。

エンディングノートは、気持ちや意志を伝えるには最適なツールですが、正式な法的文書ではないことを理解して使いましょう。

定期的な見直しが必要

人生の状況は時間とともに変わります。引っ越しや結婚、離婚、子どもの独立、介護状態の変化など、記載していた情報が古くなってしまうこともあります。そのため、一度書いたら終わりではなく、定期的な見直しが欠かせません。

おすすめは誕生日や年末年始など、覚えやすいタイミングで内容を更新すること。数年に一度でも見直しておくことで、常に最新の情報を家族に残すことができます。

保管場所と情報の取り扱いに配慮を

エンディングノートには、暗証番号や口座情報、保険契約などの個人情報が多数含まれるため、保管方法には細心の注意が必要です。人目につかない引き出しや金庫に保管し、信頼できる家族に「どこに置いたか」だけはしっかり伝えておきましょう。

あまりに厳重に隠してしまうと、いざというときに家族が見つけられない恐れもあります。見つかりやすさと安全性のバランスを考えた保管が重要です。

エンディングノートの利用方法

エンディングノートは、ただ書くだけでは意味がありません。書くタイミングや内容の整理、保管方法なども意識して使うことで、より実用的で価値のあるノートになります。ここでは、エンディングノートを活用するための基本ステップを5つご紹介します。

1, 自分の思いや希望を書き出す

まずは肩の力を抜いて、思っていることを自由に書き出すことから始めましょう。人生の振り返りや、これからの希望、家族への想いなど、形式にとらわれずに心に浮かぶことを文字にしてみてください。すべてを一度に書く必要はありません。気持ちが整ったときに、少しずつ書き足していくのが長続きのコツです。

2, 家族に伝えたい内容を整理する

葬儀の希望やお墓のこと、介護や延命治療に関する意向など、自分の意思を明確にしておくことは、家族の負担を大きく減らすことにつながります。「家族にこれだけは伝えておきたい」というポイントを洗い出し、項目ごとに整理して記入していきましょう。

3, 資産や契約などの情報を記録する

銀行口座、保険契約、不動産、株式、借入金、パスワードなど、重要な情報を一覧で記録しておくと、相続や手続きの際に家族がスムーズに対応できます。情報が複数に分かれていると探す手間がかかるため、ひとつにまとめておくことが大切です。

4, 完成したノートを安全に保管する

書き終えたエンディングノートは、家族に確実に見つけてもらえる場所に保管しましょう。引き出しや書類ボックスでも構いませんが、個人情報が多く含まれるため、金庫や鍵付きケースに入れるのもおすすめです。また、「このノートはここにある」と信頼できる人に一言伝えておくことも忘れずに。

5, 定期的に内容を見直す

人生は常に変化するものです。引っ越しや就職、離婚、病気など、環境の変化にあわせて内容の更新・見直しを定期的に行いましょう。1年に1回でも構いません。常に最新の情報が記録された状態を保っておくことで、いざというときに最大限の力を発揮するノートになります。

無料で使えるエンディングノートもチェック

エンディングノートは市販のものだけでなく、無料で配布されているものも存在します。たとえば、市役所や自治体が提供している「終活ノート」や、保険会社・葬儀社が独自に作成したエンディングノートは、内容も実用的で初心者にもわかりやすく構成されています。

PDFでダウンロードできるものも多く、今すぐ手元で書き始めたい方や、まず試してみたい方にはぴったりの選択肢です。印刷して使えるほか、オンラインで記入できるタイプもあり、スマホやパソコンからでも記入可能なものも登場しています。

コストをかけずに終活を始めたい方は、まず無料のエンディングノートを活用し、自分に合ったスタイルを見つけてみるのも良いでしょう。

まとめ

エンディングノートは、人生の終わりを準備するためのものではなく、これからをどう生きるかを見つめ直すきっかけでもあります。家族のため、そして自分のために、一歩踏み出してみませんか?

今回ご紹介した10冊の中から、あなたの心に寄り添う一冊が見つかれば幸いです。まずは書きやすいところから、気軽に始めてみてください。

【Q&A】エンディングノートのよくある質問

「エンディングノートって難しそう」「何から始めればいいかわからない」――そんな声をよく耳にします。ここでは、初めてエンディングノートに触れる方が疑問に思いやすいポイントを、わかりやすくQ&A形式で解説します。安心して書き始められるよう、不安をひとつずつ解消していきましょう。

エンディングノートは何歳から書くべき?

エンディングノートに年齢制限はありません。30代・40代など比較的若いうちから書き始める方も増えています。病気や事故など、予期せぬ出来事に備える意味でも、「元気なうち」に書いておくのが理想です。ライフイベント(結婚・出産・転職など)のタイミングで見直すのもおすすめです。

無料のエンディングノートと市販の違いは?

無料のエンディングノートは、気軽に始めやすいのが大きな魅力です。自治体や保険会社、葬儀社などが提供しており、基本的な情報はひと通りカバーされています。一方、市販のノートはデザイン性や書きやすさに優れ、自由記入欄やコラムなども充実しているため、じっくり取り組みたい方に向いています。

若い人でもエンディングノートを書く意味は?

はい、若い世代にこそエンディングノートは役立ちます。資産や保険、SNSアカウントの管理、万が一のときの連絡先など、家族に伝えておきたい情報は年齢に関係なく存在します。また、自分の生き方や価値観を見直すツールとしても効果的です。若いうちから書いておけば、将来の更新もスムーズになります。

エンディングノートはどこで買える?

Amazon、楽天、Yahoo!ショッピングなどの通販サイトのほか、書店・文具店・一部の葬儀社などでも購入可能です。商品ごとに内容や構成が異なるため、レビューや見本を見比べながら、自分に合ったノートを選びましょう。最近では電子版やアプリタイプも登場しており、選択肢が広がっています。

エンディングノートと遺言書の違いは?

エンディングノートは法的効力がないのに対し、遺言書は法律で定められた正式な文書です。たとえば、遺産の分け方を法的に指定したい場合は、遺言書の作成が必要です。一方、エンディングノートは自由な形式で気軽に書けるのが特徴で、希望や気持ちを家族に伝える役割を担います。両方を併用することで、より安心して「もしも」に備えることができます。